19 de julio de 2023

Perdedor, le dijo ella.

Nunca lo habían llamado perdedor. Lo había oído en las películas norteamericanas. En Norteamérica ser perdedor es peor que ser negro, le explicaron. Pero él no era negro. Tampoco un perdedor, un loser. Que se lo dijera ella lo acabó como un tiro de gracia.

La llamó esa noche para que le explicara. A lo mejor se había excedido, enojada, furiosa por otras causas, las de cualquier pareja en crisis. Que le explicara.

No atendió. Ni esa ni las siguientes noches.

Tampoco de día la encontró en los lugares que decía frecuentar. Ni siquiera la conocían. Nunca la habían visto y el domicilio que le había dado no existía.

No le fue tan difícil olvidarla, sin embargo.

Supo que estaba curado de su recuerdo cuando pudo contar su historia a los amigos, en el bar de siempre, donde envejecían como soles remotos, estrellas moribundas que brillan solo por lejanas, dibujos de una lozanía irrecuperable.

Cerró esa historia con un par de anécdotas y cambiaron de tema. Y supo que ya no volvería a hablar de ella.

El olvido lo ayudó a sentirse otra vez ganador.

Un sueño recurrente acompañó desde entonces sus noches. Era un corredor de fondo, un maratonista solitario que después de trotar durante horas, respiraba en los tramos finales sin esfuerzo ni fatiga, como si recién largara, mientras grupos de entusiastas espectadores apostados en banquinas y veredas lo vitoreaban a su paso.

Cuando tenía a la vista la cinta de llegada corría sin esfuerzo. Lo llevaba el viento, avanzaba con pasos de galgo, de bailarín clásico flotando sobre el escenario.

La última noche despertó cubierto de sudor.

Le dolían las pantorrillas y cuando quiso incorporarse lo acostó un calambre. Como si hubiera corrido toda la noche.

Podría haberse levantado dormido, aunque nunca tuvo episodios de sonambulismo.

Comprobó que esta vez había sucedido cuando lo llamó un amigo para contarle que lo había visto, esa madrugada, pasar corriendo frente a su casa.

–En bolas, ibas –le dijo–, ¿te sorprendió el marido de tu amante?

Y las carcajadas, la suya y las del resto de amigos esa mañana, llamándolo para contarle que lo habían visto: por las calles, atravesando parques, corriendo por avenidas, trotando por alamedas, coincidiendo todos en que iba desnudo. Algunos salieron de sus casas y lo llamaron a viva voz pero él siguió corriendo hacia la cinta de llegada, alentado por voces extrañas que no podría reconocer aunque volviera a oírlas.

Se convenció de que debió padecer un ataque de súbito sonambulismo. Tendría que consultar a un médico. Era peligroso, podría atropellarlo un auto o ser víctima de un asalto. Aunque quién iría a quitarle nada si corría desnudo. O podría despertar ya no en su cama sino en el hospital o en una comisaría, preso por exhibiciones obscenas, con frío, avergonzado de una conducta que no podría explicar.

Volvió a sonar el teléfono. Otro amigo, seguro, que le contaría que lo vio pasar y qué tomaste, de quién escapabas en bolas y en mitad de la noche.

Llamada desconocida.

Tal vez un vecino o un ocasional testigo le pediría que repita su relato, que creyó estar soñando pero despertó cubierto de sudor, acalambrado, confuso, hasta que empezaron a llamar los viejos amigos de siempre con los que comparte risas y licores y entierra los malos recuerdos.

–Te vi, anoche.

La puerta de la habitación se abre con violencia, como si alguien la hubiera empujado desde afuera.

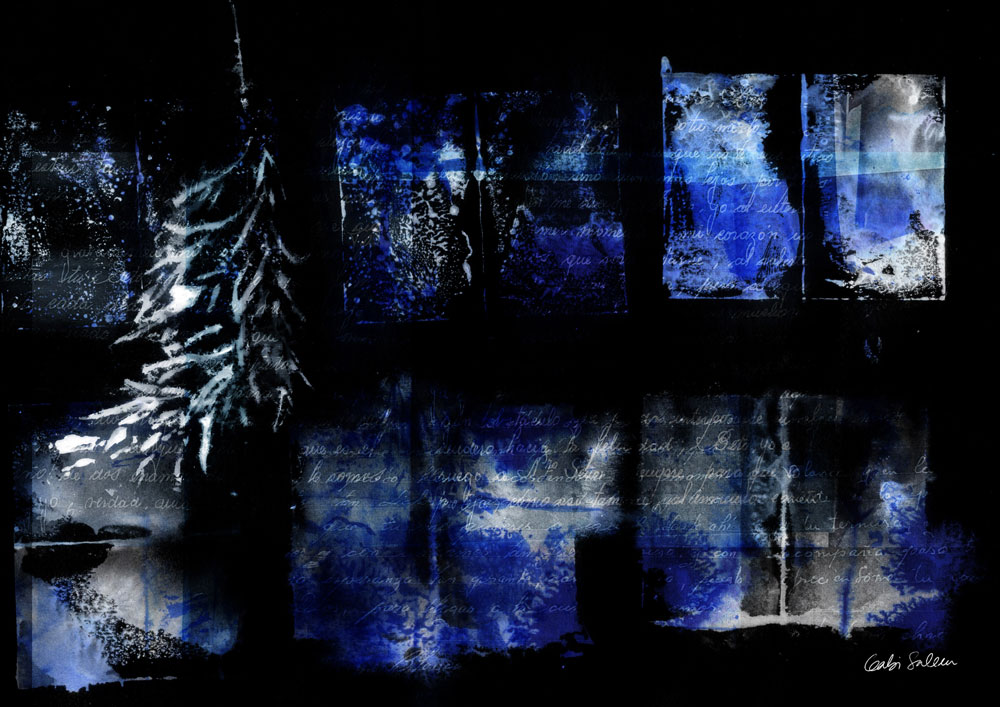

Irrumpe un viento helado y una intensa humedad antecede a la neblina que se instala en la habitación como humo de cigarrillos fumados en intensas madrugadas. Como cuando juega cartas con los amigos, noches de póker, cigarrillos y whisky, apuestas, dinero que cambia de manos, promesas de que algún día viajarán todos a Montecarlo para hacer saltar la banca.

Voz de mujer. La voz que pretendió amordazar con el olvido.

–Te vi, anoche. Abandonaste en los últimos metros. Cerraste los ojos, como siempre, creyendo que era un sueño y perdiste.

–Era un sueño –dice aunque sepa que no.

Que tiene razón. Que la tuvo antes de que creyera olvidarla.

–Perdedor. Sos un loser. Hice bien en no ser quien creíste que era. Cuando te duermas, esta noche, exhausto, harto de perder siempre, cierres los ojos y te empeñes en cruzar la cinta triunfal, oirás mi voz recordándote que es inútil que lo intentes y cuando por fin despiertes, desnudo, estaré de nuevo a tu lado, convocada para que reconozca en tu rostro las facciones del espanto. Porque habrá sido inútil que intentaras olvidarme y nos abrazaremos por fin y para siempre sobre la plancha de acero de la morgue.

* * *

Seis coronas de flores, una por cada viejo amigo, y una séptima, enviada por alguien que firma La mujer de tus sueños. Un par de vecinos y un grupo de compañeros de trabajo completan el cortejo fúnebre hasta el cementerio de Chacarita.

Mientras los enterradores hacen su trabajo, los amigos cuchichean, reconstruyen acongojados y arrepentidos la broma macabra de la noche anterior: haberle deslizado en el último whisky el potente anestésico del que despertaría transpirado y dolorido. Hartos de escuchar una y otra vez el relato de ese sueño recurrente, alguien del grupo propuso darle una lección para que dejara de soñar con la mujer imposible. Los llamados por la mañana fueron parte del plan. La idea era celebrarlo esa noche, todos juntos, reírse del complejo de inferioridad que lo agobiaba.

Para qué están los amigos, si no para ayudar en los momentos difíciles.

No imaginaron el final. Cómo imaginar que abandonaría en los últimos metros, teniendo ya a la vista la cinta de llegada.

–Cuando lo llamé esa noche para juntarnos en el bar y reírnos todos, ya no respondió –cuenta uno de los amigos mientras caminan cabizbajos hacia la salida del cementerio.

–No es culpa nuestra –dice otro de los amigos–. Algo andaba mal en su vida para tomar esa determinación.

–Vivía solo –acota un tercero–. Le iba mal en los negocios. Tal vez tenía deudas, se lo veía melancólico, últimamente. Pero suicidarse por una mujer…

–Nadie muere de amor a nuestra edad –cierra un cuarto amigo y todos ríen fuerte, espantan a carcajadas los presentimientos y las culpas.

* * *

Volvieron a reunirse, una semana más tarde, en el bar de siempre. Decidieron no hablar del asunto, cada uno había cumplido con el duelo. Después de todo, a cierta edad es común que los amigos se vayan sin despedirse.

Hablaron de fútbol –estaba por definirse el campeonato–, discutieron de política y uno de los amigos contó que acababa de conocer a una piba treinta años menor, bellísima, por supuesto, y absurdamente enamorada de un viejo verde como él.

Rieron a carcajadas, lo abrazaron y pidieron champán para brindar por el novio. Habían levantado las copas cuando lo vieron.

En la vereda del bar, apoyadas las manos en el ventanal, demacrado, exhausto, las luces del alumbrado público perlaban su transpiración, los ojos muy abiertos, la mirada desierta y el aliento que, pegado el rostro al cristal, lo empañaba hasta borrar sus facciones como una lenta marea.

Estaba desnudo, el perdedor.