28 de junio de 2023

Martín Felipe Castagnet (La Plata, 1986) es doctor en Letras, traductor y editor. Publicó las novelas Los cuerpos del verano (2012), traducida al inglés, al francés y al hebreo, Los mantras modernos (2017), y Unos ojos recién inaugurados (2023).

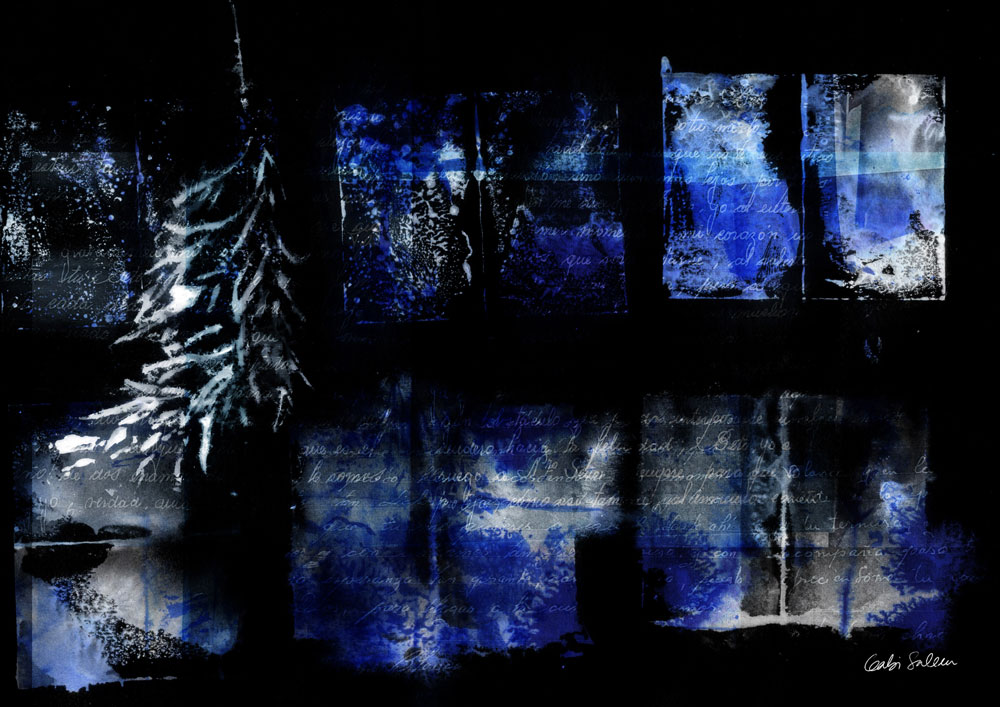

Eran las cuatro de la tarde y las luces de la capilla ya estaban encendidas. El otoño estaba llegando a su cúspide, pero a esa hora todavía quedaba un remanente de luz en el cielo. Veía borroso porque estaba llorando: regresaba de la casa de mi mejor amiga, que me había dejado de hablar y ni siquiera me había abierto la puerta, y yo no sabía por qué.

Frené la bicicleta y espié desde la calle si se veía alguien por la ventana de la iglesia, pero el cristal era turbio y era más posible que me vieran a mí que yo a ellos. Por unos instantes me olvidé de mi amiga, y de lo que me impulsaba en la bicicleta; solo quería satisfacer mi curiosidad: me habían dicho que acababa de llegar un nuevo sacerdote, que era joven, que los dioses del pueblo ya tenían quien los cuidara de nuevo.

Regresé el pie al pedal y el impulso me llevó hasta el portoncito de madera. El dios de mi casa definitivamente necesitaba un arreglo; si el sacerdote me preguntaba le respondería eso. También era cierto que no lo cuidábamos bien: el dios estaba bajo la bacha de la cocina, dentro de un balde para que el líquido que desprendía no manchara el piso. Sí, le diría que funcionaba mal, pésimo, que era imposible que nos cuidara, que impida que la casa se caiga. Y hacía tanto que la capilla de los muertos estaba abandonada que me daba curiosidad fijarme cómo estaba por dentro.

El portoncito daba a una construcción de piedra, algo inusual en nuestro pueblo: la mayoría era de madera o de ladrillo. Debe ser una de las construcciones más antiguas, pensé, como la municipalidad o el regimiento militar que está en la isla vecina. Tenía dos pisos y, recién ahora me daba cuenta, de la chimenea salía algo de humo, que se confundía entre los abetos.

No era la primera vez que me acercaba. Todos los años, en la mañana misma de año nuevo, el pueblo entero se acercaba al mercado del otro lado de la capilla, donde estaban las casas de los muertos. Esa visita al mercado para comprar o renovar los dioses era uno de los únicos requisitos que nos exigía la vieja religión. Los sacerdotes armaban una mesa plegable y se ubicaban contra la primera de las casitas de adobe, y se dedicaban a arreglar con cremas, pinzas, hilo y agujas los dioses venidos a menos. Y cuando la rotura era irremontable, se quedaban con el dios maltrecho y nos llevaban por entre las casas para que eligiéramos uno nuevo.

La mayoría de los dioses eran muy viejos, ya que eran pocos los que optaban por ese destino: el último había sido el sacerdote de cuando mi madre era chiquita. El hijo mayor del cura había continuado con el rito, lo mismo que la hermana menor, pero eventualmente los dos habían muerto y habían sido cremados como cualquier hijo de vecino. Ahora el dios del viejo sacerdote estaba en la casa de la mujer más rica del pueblo, y solo se comunicaba con los vivos una o dos veces al año.

Ahora, pensé frente a la capilla de los muertos, de verdad que el nuestro estaba roto, miren a la tonta, eligiendo al dios más fallado de todo el pueblo. Me daba vergüenza porque había sido yo quien lo había señalado en el mercado. Eso le iba a decir, si me lo cruzaba al sacerdote. Al fin y al cabo, ¿cómo funcionaba un dios? Nunca antes me lo había preguntado. Aceptaba que se movieran, que se comunicara de hecho, porque lo veían mis ojos. Si no lo hubiera visto, no lo habría creído.

Opté por no golpear el portoncito de madera; en vez de eso, decidí rodear la capilla. Me daba cosa interrumpir al sacerdote en lo que fuera que estuviera haciendo, aunque no lograba imaginar con precisión qué podía hacer normalmente un sacerdote de los muertos. El culto se desenvolvía sin necesidad de nadie: la gente hacía su vida hasta que a alguien le tocaba estirar la pata; entonces lo cremaban y depositaban las cenizas en un rincón del bosque, en las afueras de Tres Lluvias. El viento y las crecidas del arroyo desperdigaban las cenizas, que eventualmente reposaban como abono. Había visitado varias veces la piedra blanca, que en realidad era negra pero había quedado teñida por la sucesión de ritos finales, para despedir a varios abuelos y también a un par de vecinos, como por ejemplo la madre de mi amiga, el verano pasado. Eran los dioses, y no las personas, quienes en realidad necesitaban a los sacerdotes. Y por qué razón nosotros los vivos, pensé, necesitaríamos el consejo de los muertos.

Al terminar de dar vuelta a la capilla, ya frente a las casas de los muertos, divisé al nuevo sacerdote. Estaba martillando un escritorio en miniatura, como los que usaban los dioses, ese mobiliario que parecía de juguete. Lo primero que pensé fue que martillaba demasiado decidido para ser un chico de ciudad; consideraba a todos los capitalinos unos blandos y unos buenos para nada, aunque solo conocía a dos o tres y no demasiado bien. Lo segundo fue una inmensa decepción: al acercarme noté que el sacerdote era flaquito y menudo, tan distante de un verdadero hombre como el escritorio que arreglaba de un verdadero mueble. Me agaché: ya no me resultaba tan apetecible ser descubierta. Entonces el sacerdote dejó de martillar y miró hacia atrás.

Yo solo atiné a quedarme quieta. Recién entonces descubrí que en la galería de la capilla, donde estaba en cuclillas, había una serie de dioses ubicados como estatuas. Levanté la vista: el sacerdote había regresado su atención al escritorio. Pero los dioses en la galería sí que me veían, con esos ojos de vidrio que les ponían para simular el brillo de la vida, la sonrisa malévola de los dientes expuestos, la quijada contra las rodillas en esa pose antinatural que las caracterizaba y el dedo índice siempre extendido, hacia el suelo, pero que me pareció que me estaban señalando. Se decía que ese dedo extendido, el dedo con el que escribían, era el más difícil del proceso de momificación.

Sin levantarme del todo, atravesé la galería y me alejé de la capilla en dirección al baldío que los vecinos de la zona usaban de basurero. La última vez que miré, el sacerdote seguía consagrado amorosamente al escritorio de juguete, como si se lo estuviera arreglando a su propio hijo.

De vuelta en la bicicleta, bajo el influjo de esa luz extraña en el edificio de piedra largo tiempo abandonado, me acordé que me había olvidado por completo del problema que me aquejaba; de pronto se me ocurrió que había frenado frente a la capilla iluminada, con la ilusión de que, si me enteraba de algún chisme nuevo, quizás mi amiga me perdonaría y me devolvería la palabra.