27 de septiembre de 2023

Carlos Ríos (Santa Teresita, 1967) es escritor, editor y crítico literario. Fundó y dirigió el proyecto editorial Ediciones del broche. Actualmente lleva adelante la editorial artesanal Oficina Perambulante y dirige la revista literaria Bazar Americano. Coordina talleres literarios en cárceles bonaerenses. Entre otros libros, publicó las novelas Lisiana, En saco roto, Cuaderno de campo y Falsa familia y ha sido traducido al portugués, inglés e italiano.

En aquellos primeros días de aislamiento, Víctor Duclos Fernández –viudo, ochenta y siete años, reconocido martillero platense– no dejó de ir al quiosco de diarios y revistas de su barrio. No tenía internet, ni radio, mucho menos televisión –se la había regalado a un nieto que trabajaba de agente penitenciario en Olmos, quien se la había vendido a un preso que a su vez la intercambió por un falso esquema de fuga.

Sus hijos le manifestaron su preocupación porque el riesgo de contagio era muy alto; sin vueltas, sonó fuerte la advertencia de Víctor en el seno de su espectro familiar:

–Si tengo que morir, que sea con el diario leído.

Que no saliera, recomendaron los hijos. Le dijeron que le llevarían la comida y elementos de limpieza, las pastillas para la presión e incluso cigarrillos y ginebra, si eso lo hacía feliz. Le llevarían el diario. Víctor les dijo que sí a todo, menos a la última afirmación; se reservaba, como quien guarda una moneda de oro, ese derecho. Los hijos protestaron un poco, lo debatieron en el grupo de WhatsApp, al final accedieron. Después de todo, argumentaron, el trayecto de ida y vuelta era menos de seis cuadras. Víctor prometió que no entraría a ningún lugar. Que llevaría doble barbijo, el dinero en una bolsita y alcohol para limpiarse las manos. Que no hablaría con nadie. Que saldría temprano. De repente, Víctor había perdido el mal carácter que le había impreso a su vida la profesión de martillero; ahora sonaba como una persona en extremo razonable. El hijo menor, de cincuenta y cuatro años, salió en su defensa. Él le dijo que no hacía falta que lo defendiera. Lo hacés para pedirme plata, agregó. Emergía el martillero, como salido de un paréntesis. El hijo se hizo el ofendido; no le sirvió de nada, porque todos lo conocían.

Asunto cerrado: la salida, entonces. Nadie lo controlaría. Antes de dejarlo en paz, le aconsejaron que sanitizara el diario porque el papel podía llevar el virus a su casa. La hija no disimuló el hartazgo por la situación y le dijo que el virus era el diario, con todas las noticias de porquería que traía.

–No me importan las noticias –dijo Víctor–. Quiero leer los obituarios. A mi edad, las pérdidas se suceden como un efecto dominó. Cuando muera les pido que dejen las estupideces de lado; quiero una mortaja con bolsillos y que me pongan el ejemplar del diario El Día que publique mi obituario. Es mi gran compañía y quiero llevármelo a la tumba. Dicen que el Purgatorio es aburrido…

–Con ese diario del orto vas derecho al Infierno –escupió el hijo menor. Nadie lo escuchó; hacía rato que la familia Duclos Fernández ya no le llevaba el apunte.

Así las cosas, Víctor empezó a salir de nuevo a las ocho de la mañana, con la mejor camisa, bien peinado y afeitado; compraba el diario y volvía a su casa, su cuerpo regulado por los movimientos acerados de un autómata. El quiosquero, más de una vez, le quiso dar charla; Víctor se lo sacaba de encima haciéndole poner el diario en un canasto, al que le había atado un palo de escoba. Siempre era lo mismo: ponía el dinero justo en el canasto y se llevaba el diario.

En su casa ponía la pava, sacaba los bizcochitos y se sentaba a leer. Podía estar así hasta media tarde; anotaba en un cuaderno todos los decesos, fueran amistades o no, y luego llamaba a las familias conocidas. Daba el pésame. Ese era el entretenimiento máximo desde que había comenzado la cuarentena. Se mantenía ocupado y feliz. No le molestaba la Muerte porque conversaba con ella todas las noches, desde el siglo anterior. Leían el horóscopo y el pronóstico del tiempo. La Muerte se sentaba en una punta de la cama y le contaba su rondín por los centros de salud de las grandes capitales. Víctor le leía el obituario y ella, acariciándole los pies, exponía los detalles de cada deceso.

Un día, la Muerte le advirtió:

–El virus ya está dando vueltas en el barrio… un levantador de quiniela está contagiando a medio mundo. Si te pongo en autos es porque quiero que sobrevivas, al modo de los héroes involuntarios… Escuchame bien: al virus lo carga el Diablo y yo ahí no me meto, no quiero quilombos. Así que sanitizá el diario, te lo digo por tu bien.

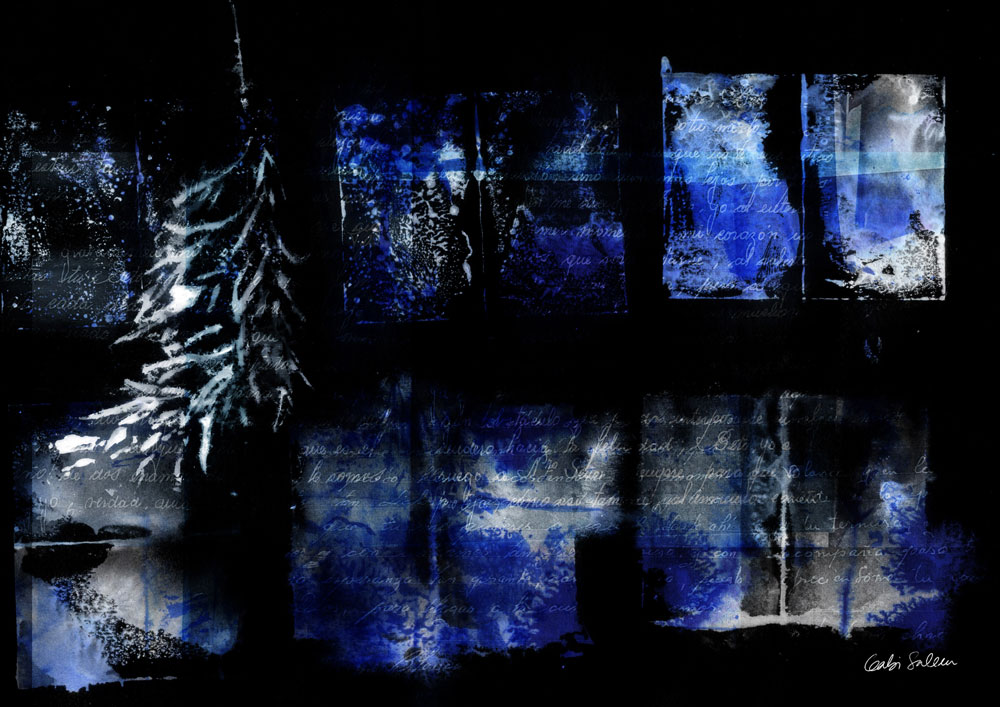

Al día siguiente, Víctor llegó con el diario y lo roció con alcohol (chif, chif). Preparó el mate y se calzó los lentes. Al leer los titulares no entendió nada; el diario parecía escrito en otro idioma, ¿en ruso tal vez? Las páginas deportivas se preguntaban si Gimnantes volvería al entrenamiento antes de fin de año; el intendente presentaba en sociedad a su hija Covidia; el genterío enlistado en los avisos fúnebres se mudaba a la sección de espectáculos. Las letras, borrachas, corrían de un lado para otro; los ojos de Víctor eran lazos que atrapaban las sílabas como si fuesen terneros y ellas, de tan enloquecidas, escapaban de sus órbitas para fundirse con sus lenguas de tinta y fuego en un marasmo expresionista.

Cuando llegó la Muerte, lo vio tan ensimismado que cerró despacito la puerta, para no desconcentrarlo.