5 de agosto de 2022

José María Brindisi (Buenos Aires, 1969) es escritor, crítico literario y docente de escritura creativa. Publicó entre otros titulos el libro de cuentos Permanece oro (1996) y las novelas Placebo (2010) y La sombra de Rosas (2014).

No era un gran paso para la humanidad, ni mucho menos: era solo un pequeño paso para un hombre, y sin embargo para mí era todo. Ese paso convertiría aquello que acababa de ser presente, y que ya no se reconocería en el futuro, en un eslabón anterior, previo a otro presente que por el momento solo era especulativo, una intuición, una carga innecesaria. Un presente que me resultaba ajeno, que no lo sería hasta que yo no desembarcara en él y el mundo se convirtiese en otro.

Solo que en ese otro mundo, que imantaba su realidad desde el futuro como quedándose sin aliento, ella no existiría. Pero entonces era el mundo mismo el que estaría imposibilitado de existir, por más que intentara hacer pie, que intentara materializarse en determinado confluir del tiempo y del espacio, que intentara atiborrarse de objetos, de nombres, de episodios, de sinsentidos; ese mundo necesaria, urgentemente, se escurría entre mis dedos porque no tenía sitio para ella. Porque la desconocía, y ni siquiera le reservaba el fluir de su eco; porque no sabía de su belleza, ni de sus milagros, ni del dolor que era capaz de encerrar y contagiar. Y yo ya no tendría la potestad de probar que había sido, que había tenido un cuerpo y acaso un alma, como tampoco podía probar que otro estuviese llorando a un par de calles, o que más allá otra se hubiese demorado, o que los planetas continuaran girando alrededor del sol.

Ese paso, me dije, podía demorarse. Por más que el brillo licencioso, inmune, perfecto de la calzada me reclamara; por más que los coches la atravesaran de izquierda a derecha con velocidad suicida y pretendieran abrir una brecha como una epifanía, marcando en el aire, en el suspiro airoso de cualquiera que los observase, algo anterior y algo posterior; por más que desde la acera de enfrente esa mujer tomase de las manos a esos dos chicos de unos pocos años, los encuadrara para cruzar con el impulso de lo inevitable y a la vez la desaprensión de lo rutinario, y a mis espaldas intuyera la ansiedad quejumbrosa de alguno que tal vez deseara sostener la lógica de los siglos, y los años, y los días, y los minutos, y los segundos, y los instantes que nunca se quedan quietos; así y todo, podía esperar. ¿Por qué tenía que ser yo, me dije, precisamente yo quien reactivara el correr de los tictacs, quien reinventase el tiempo, quien justificara ese correlato cuya única certeza era la muerte? ¿Por qué actuar prolépticamente, por qué ser un rehén de aquello, de lo próximo, como si no hubiese más remedio que vivir, cuando aquello otro, esto, este presente, esta conjugación que se bastaba a sí misma, valía toda su angustia, su persistencia, su reliquia?

Ya se desvanecería, lo sabía yo, aquel atardecer en Parque Centenario, cuando el bullicio de las familias se disgregaba y nos quedamos boca arriba, sobre el pasto, esperando la llegada de las estrellas; esa noche, ya, en que al abandonarlo ella se detuvo, como haría luego tantas veces, a observar a ese otro que caminaba ensimismado, a esa mujer sentada en un banco con los ojos cerrados y una sonrisa que se derramaba, a esos padres que seguían a su hija de cuatro o cinco años girar en la última vuelta de la calesita cristalinos, atemporales, más concretos que ninguna otra cosa a su alrededor. Entonces supe, en el modo en que su mirada desgranaba a cada uno, en cómo secundaba sus gestos y sus silencios, que en ella anidaba o era en sí misma un misterio, uno que no podría resolver pero que me alcanzaría con su estela, con su rumor, con su promesa.

Ya se tornaría absurdo, si yo daba un paso y quizá luego otro, pensar en que alguna vez, decenas de veces, habíamos visitado a sus padres, en aquel límite impreciso de Floresta; que habíamos cruzado las vías todas esas veces para que nos vieran llegar, y casi siempre nos viesen también irnos, y yo pudiese tener la seguridad, a través de esas horas de conversación, en la televisión apagada pese a la tentación nostálgica y deliciosa que representaban Jerry Lewis o John Wayne, en las sobremesas largas cuyas preguntas jamás nos incomodaban, que había cumplido con alguna clase de expectativa, o que al menos no los había decepcionado.

Mientras yo no cruzara esa calle, me decía, lo que era se resistía, seguía siendo, se perpetuaba. Aún existía un departamento de dos ambientes, no demasiado amplio pero acogedor, que nos aguardaba para ser reestrenado; aún había un libro de Ray Bradbury, en mi mesa de luz, que ella me había regalado y yo no había abierto, reservándole quizá alguna ceremonia; aún estaba esa lapicera que ella amaba y que parecía estar escondiéndose adrede, solo para provocar el esplendor de su sonrisa cuando la hallara. Todavía, me decía a mí mismo en ese espacio sin tiempo, era cierta una playa de Río en la que se había lastimado un pie; era cierto un restaurante falsamente italiano de la calle Concordia al que volvíamos la mayor parte de los viernes; eran ciertos el sueño de Nueva York, las noches de insomnio, el placer vergonzoso por Roberto Carlos, las rosas que ella odiaba, la acidez que a mí sí y a ella no nos producía el whisky.

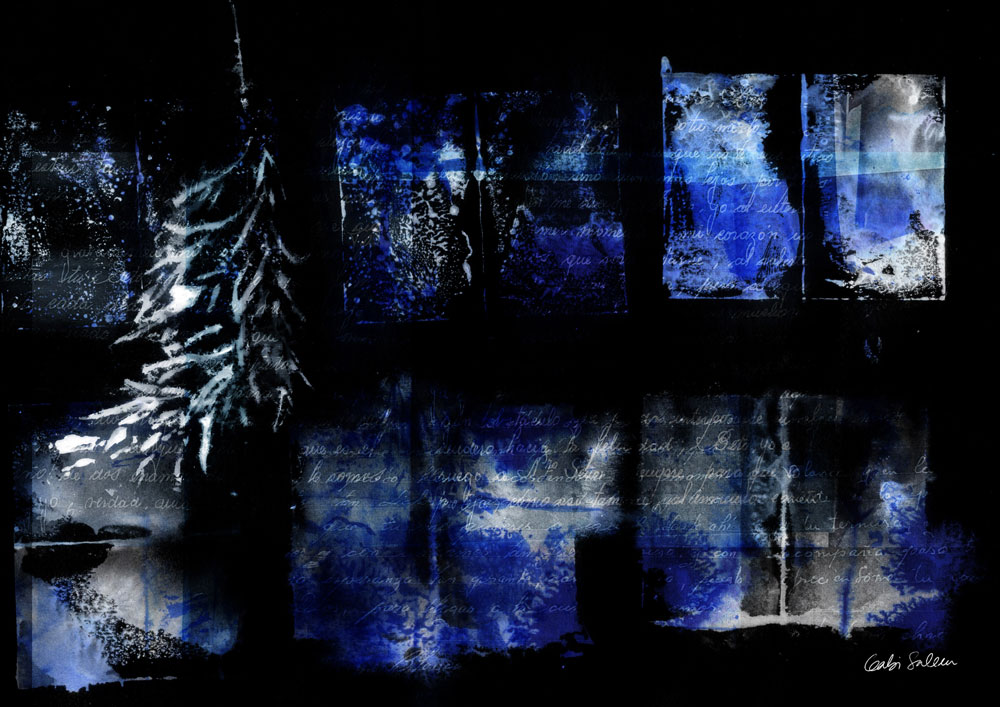

Y todavía era posible, en tanto no diera ese primer paso que luego me obligaría a imitarlo, que ella estuviese allí, en esa ventana, a unos quince o veinte metros, con la mirada perdida, en ese segundo piso en el que solía dibujar y dibujar y tirar al cesto obsesivamente.

Es decir: mientras yo no cruzara, ella seguiría siendo la misma, y por el momento no habría imaginado nada más que el presente, no habría anhelado otras cosas, no habría visto surgir nuevas necesidades, no habría viajado ni se habría desvestido ni habría besado, ni se habría dejado llevar por la superchería del futuro. Mientras yo no cruzara, no había ninguna posibilidad de que no lo hiciera, es decir que no estuviese allí, pegada al vidrio, con la mirada perdida, sí, pero esperando el hallazgo de mi aparición, la súbita felicidad de que yo fuese otra vez ese que siempre había sido; ese que era y no tenía por qué, a causa de qué capricho, dejar de ser.

Es decir: bastaba con que no me dejase vencer, con que no le hiciera caso a la manía del tiempo irrefrenable, para que ella y yo, juntos, nos sostuviésemos, sin las ansiedades del recuerdo ni la añoranza del porvenir, en ese presente que lo abarcaba todo.

Ella y yo: que no podríamos ni querríamos evitar que todo lo que sucediese en este mundo, que todo lo que en verdad importaba, se circunscribiera, o por decirlo de algún modo, se sintetizara, en eso que en definitiva las palabras no alcanzan a representar, y que pudorosamente llamaré: aquello.